子宮全摘出後の性行為は痛い?パートナーとうまく乗り越えるコツ

子宮全摘出の手術を受けた後、「性行為が痛かったらどうしたらいいのか」「性行為をするのが不安」などと戸惑う女性が少なくありません。性行為に関する悩みは、ほかの人に相談しづらいため、悩みを一人で抱え込んでしまう傾向にあります。

しかし、パートナーシップを保つうえで、性行為は大切なことの一つ。今回は、40代女性のリアルな体験談をもとに、“パートナーとの性行為をうまく乗り越えるコツ”を探ります。

子宮全摘出後に見えてきた性行為への不安

45歳の遥香さん(仮名)が、子宮全摘出を受けたのは去年のこと。手術が無事に終わって、ホッとしたのも束の間、手術後の性行為について漠然と意識し始めたそうです。

遥香さん

遥香さん大きな不安がありました

手術前と比べて、どれくらい体に違いがあるのか分からないし

痛かったらどうしようって……

性行為の悩みについて、ほかの人に相談することもできなかったといいます。

子宮をとってしまった後に

「体がどう変わったのか」「性行為は普通にできるのか」

をインターネットで調べました

あと、痛かったりした時の対処法も調べたけど、

あまり分かりませんでした

子宮全摘出後の性行為について、情報の少なさから、不安や緊張がよりいっそう増してしまったといいます。

「パートナーとの話し合い」が安心材料に

遥香さんとパートナーが性行為を再開したのは、手術から3ヶ月ほど経った頃。パートナーと休日をのんびりと過ごす中で、自然に性行為についての話題になったそうです。

ちょっと心配だけど、彼はどう思ってるのか気になって聞いてみたんです

そしたら、無理しないでゆっくり進めよう、痛みが出たらやめようって言ってくれました

実際に、性行為を再開したとき、気になる症状があったといいます。

乾燥する感じと痛みが少しありました

パートナーと話し合って、ローションを使って対策しました

性行為はパートナーとの共同作業。そのため、“相手の理解”と“思いやり”は安心感につながったと振り返ります。

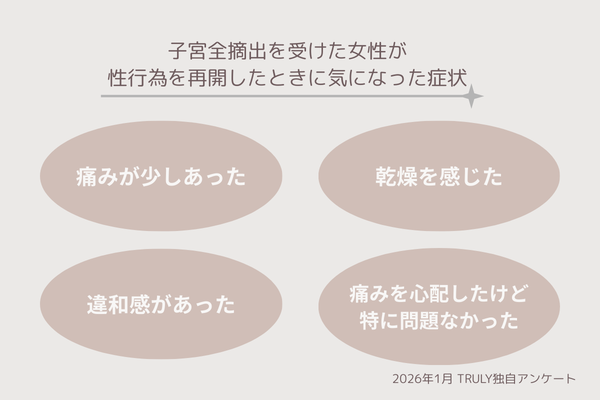

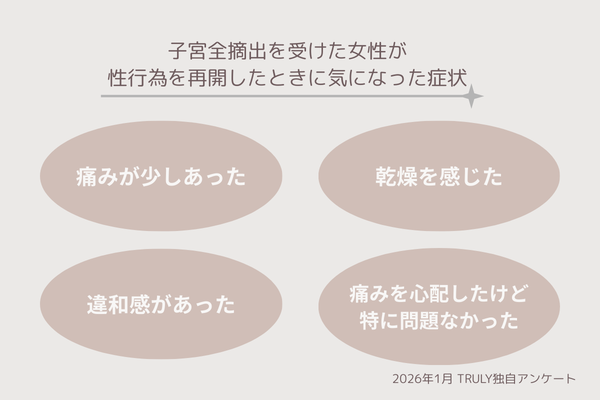

みんなが感じている「性行為を再開したとき、気になる症状」は?

実際のところ、性行為を再開したときに、どのような症状を感じているのでしょうか?今回、40〜50代の女性を対象にしたアンケート結果では、さまざまな声が聞かれました。

子宮全摘出後の性交痛などは、手術した部位や治療内容によって影響が異なります。子宮と一緒に卵巣を切除していたり、放射線治療を受けていたりする場合、女性ホルモン(エストロゲン)が分泌されなくなり、膣内が乾燥しやすくなります。

また、性行為を再開した時期によっても、痛みなどの感じ方が異なるかもしれません。今回のアンケートでは、性行為を再開した時期は、子宮全摘出から3ヶ月〜1年後と個人差が大きく、痛みを感じた人もいれば、まったく支障がなかったという人もいることが分かりました。

性行為の痛みは、傷や体の状態だけではなく、心の状態も大きく関わります。痛みや傷口の突っ張りが気になってしまい、性行為に集中できなかったり、体が緊張してしまったりすることも、痛みの感じ方に個人差がある要因の一つです。

時間が経つにつれて、性行為で以前よりも喜びを感じるように

性行為を再開したばかりの頃は、痛みと乾燥感があった遥香さんですが、少しずつ症状が落ち着いていったそうです。

最初のうちは、感度も鈍っている感じがしましたが、徐々に戻っていきました

最後に、手術前と比べて、性行為へのイメージが変わったかと尋ねると、明るい表情でこう答えてくれました。

以前よりポジティブなイメージになりました

パートナーが気遣ってくれることで、純粋に喜びを感じられるようになったんです

あの時、心配しすぎる必要はなかったな!って思っています

大事なのは、ためらう気持ちも含めて、パートナーと話し合うこと

子宮全摘出後の性行為は、「痛みや苦痛があったらどうしよう……」とためらう気持ちがあるのは自然なこと。だからこそ、再開するときにはパートナーと話し合うことが大切です。

なかには、性交痛などの症状が気にならずに済む人もいますが、痛みなどがあれば無理する必要はありません。パートナーもあなたの体を心配する気持ちがあるはずです。まずは自分を大切にすることが、パートナーシップを良好に保つ鍵になるのではないでしょうか。

※本記事は実際の体験談をもとに構成・編集しております。