更年期は血液検査で分かる?【E2・FSH】40代以降の基準値とは

40代以降になると、ほてりやイライラ、気分の落ち込み、月経周期の乱れなど「もしかして更年期かも?」と感じることが増えてきます。そんなとき役に立つのが血液検査によるホルモン値のチェックです。

なかでも「E2(エストラジオール)」と「FSH(卵胞刺激ホルモン)」は、更年期に向かう体の変化を映し出す大切な指標です。

とはいえ、検査結果の数値を見ても「基準値と比べて高いの?低いの?」「この数値なら更年期と診断されるの?」と戸惑う人も多いでしょう。

この記事では、E2とFSHの基準値や年齢による変化、そして数値だけで更年期を判断できない理由について解説します。

「女性ホルモンが下がってますね」数値を見てモヤモヤ

40代半ばの千夏さん(仮名)。最近、ほてりや気分の落ち込みといった体調の変化が気になり、思い切って婦人科を受診しました。

血液検査を受けたところ、医師から「ホルモン値が下がってますね」と言われました。

数値を目にすると「やっぱり年齢的なものなのかな」と思いつつも、それがすぐに「更年期です」とイコールになるのかどうかは分からず、心の中はモヤモヤ。「ホルモンが下がっているってことは、更年期ってこと?それともまだ違うの?」とはっきりしない不安を抱えたまま、診察室を後にしました。

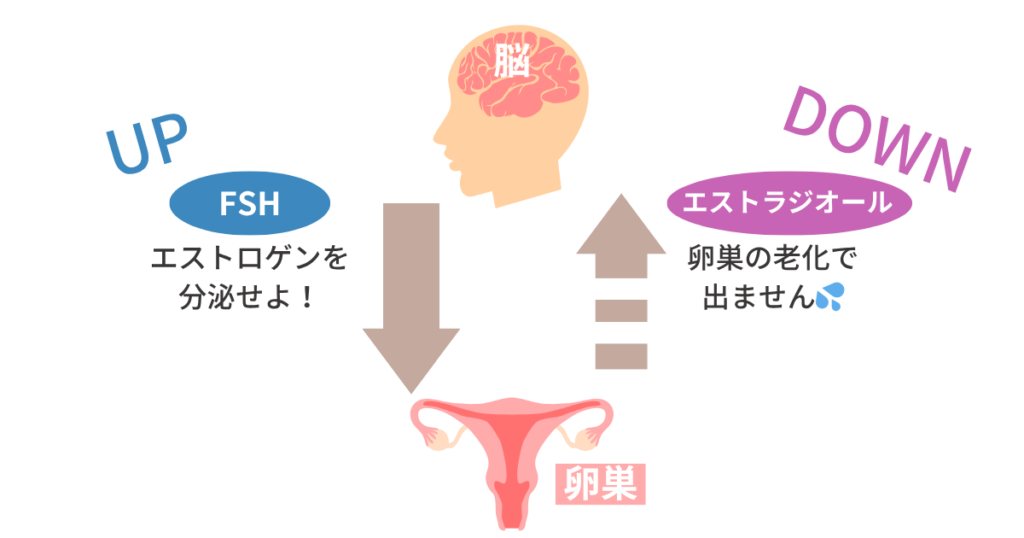

更年期に【エストラジオールは下がり・FSHは上がる】理由

更年期には「エストラジオールは低下・FSHは上昇」 という変化がみられることが一般的です。医師から「ホルモン値が下がっている」と言われた場合、多くはエストラジオール(E2)の低下を指します。

エストラジオールは、卵巣から分泌されるエストロゲンのうち最も強力なホルモンで、卵巣機能を反映する重要な指標です。骨密度の維持や血管の健康、脂質代謝の調整、体温調節など、全身を支える役割があります。

FSH(卵胞刺激ホルモン)は脳の下垂体から分泌され、卵巣に「エストロゲンを分泌しなさい」と司令を出すホルモンです。

卵巣の機能は30代後半から少しずつ低下し、閉経に近づくほどそのスピードは加速します。卵巣機能が衰えるとエストラジオールの分泌は減少し、それを補おうとして下垂体が「もっとエストロゲンを分泌しなさい」と指令を出すため、FSHの分泌量が上昇するのです。

40代・50代|年齢で変わる女性ホルモンの基準値

血液検査で測定されるE2(エストラジオール)とFSH(卵胞刺激ホルモン)の数値は、年齢や月経周期によって大きく変動します。

| 20~40代前半(性成熟期)の参考値 | 閉経後の参考値 | |

| E2 (単位:pg/mL) | 卵胞期前 20~85 卵胞期後 25〜350 排卵期 50~550 黄体期 45~300 妊娠中 600~49000 | 21 以下 (測定不能の場合も) |

| FSH(単位:mIU/mL) | 卵胞期 3.0~10.0 排卵期 5.0~24.0 黄体期 1.3~6.2 | 26.0~120.0 |

※数値は CRC information より引用

年齢とともにE2は下がり、FSHは上がるという傾向が分かります。ただし同じ人でも検査するタイミングによって数値は大きく変動するため、1回の検査だけで判断するのは難しい点に注意が必要です。

さらに40代後半になると無排卵での月経が増え、若い頃のように「卵胞期→排卵期→黄体期」の明確な周期が崩れやすくなります。これも1回の検査だけで卵巣の状態を判断しにくい理由です。

「更年期障害」はホルモン値だけでは決まらない⁉

実は「ホルモンの数値がこの範囲だから更年期障害です」と、一概に診断できるわけではありません。日本産科婦人科学会のガイドラインでも、次のように示されています。

”エストラジオール(E2)や卵胞刺激ホルモン(FSH)の血清濃度は閉経の約2年後まで大きく変動するため、更年期症状の好発する閉経前後の時期にはこれらの測定は診断上必ずしも有用ではない。したがって、月経周期の変化をもって卵巣機能の低下を推定し、ホルモン測定はあくまで参考にとどめるべきである。”

つまり、血液検査は「卵巣機能が今どのくらい低下しているか」を知る手がかりにはなりますが、それだけで更年期障害かどうかを判断することはできません。

診断で重視されるのは、症状の有無や日常生活への影響です。たとえば、ほてり・発汗・動悸・不眠などの症状が生活に支障をきたす場合は、ホルモン値が正常範囲内でも「更年期障害」と診断されることがあります。一方で、ホルモン値が低くても症状が軽ければ、診断には至りません。

医師は、ホルモン値だけでなく、月経の変化、症状の種類や強さ、日常生活への影響を総合的にみて判断します。

検査結果を見て不安になったときは、「どんな症状がどのくらい生活に影響しているか」を医師に伝えることが大切です。ホルモン値はあくまで参考のひとつ。体調の変化や感じ方こそが、診断と治療方針を決める手がかりになります。

「閉経」も血液検査だけでは診断されない⁉

閉経後のホルモン値は、一般的に次のような傾向がみられます。

- 閉経後のE2:10〜20 pg/mL以下

- 閉経後のFSH: 40 mIU/mL以上

「E2が大きく低下したら閉経」と考えてしまいがちですが、これだけで診断がつくわけではありません。

閉経の定義は 「12か月以上、月経がないこと」。つまり、血液検査で数値が基準に当てはまっていても、それだけで閉経したと診断されることはありません。

また、ホルモン値は変動しやすく、体調や検査のタイミングによって結果が大きく変わることもあります。そのため、血液検査だけでは判断が難しく、医師は月経の有無や経過を確認しながら閉経を判断します。

閉経の診断の決め手は「ホルモン値の低下」ではなく、「月経が12ヶ月以上ないこと」です。ホルモン値はあくまで補助的な目安と考えておきましょう。

血液検査だけでなく更年期は症状も重視

「E2(エストラジオール)」や「FSH(卵胞刺激ホルモン)」の数値は、卵巣機能の状態を知る手がかりになりますが、更年期障害や閉経と判断できるものではないということをお伝えしました。更年期障害や閉経かどうかを判断するには、症状の強さや日常生活への影響、月経の有無をあわせて見ることが大切です。

婦人科では、検査結果と症状をあわせて判断し、必要に応じて生活改善やホルモン補充療法などを提案します。気になる症状がある場合は、早めに医師へ相談することをおすすめします。

更年期は誰にでも訪れる自然な変化です。ホルモン値だけでなく、日々の体調の変化も大切にしながら過ごしましょう。