更年期の「めまい」どれくらいで治る?薬が効かないこともあるその特徴

関西のとある薬局。

月に何度も、毎回違う病院の処方箋を持って来る、ふくよかな体型の女性が汗を拭きながら入ってきました。今日は、久しぶりに受診した隣町の脳神経外科クリニックの処方箋です

【薬剤師の体験談】月に何度もめまいの薬の処方箋を持ってくる女性

患者さん

患者さんまためまいの薬ちょうだい。先生に言ったんやけど、処方箋に書いてくれてる?

ちゃんと書いてくれてますけど、めまいは良くならないですか?

めまいのため受診している隣町の脳神経内科病院は、体重が増え続け歩行の度に足が痛む彼女にとって通院が億劫に感じられた上に、薬を飲んでも飲まなくても症状はあまり変わらないため、手持ちの薬がなくなってもそのままにしがちでした。

めまいはこの女性に限らず、薬局でよく聞かれる症状です。

気候や自然災害などにも影響されます。意外に思われるかもしれませんが、地震の翌日以降、めまいで受診される方が増えます。大きな地震の後にめまいが続くという研究報告が、いくつか発表されています。

しかし今回のこの女性は、地震に関係のないめまいです。

薬を飲んでも、飲まなくてもめまいの症状が変わらなかった理由はなんなのでしょうか?

めまいの種類

私たちがバランスをとって歩いたり、動いたときに物がぶれずに見えるのは、下記の3つの情報が脳へ伝えられ、脳神経で統合し、頭と目の動きをコントロールして、体のバランスをとっているからです。

この働きを「平衡機能」と言います。

めまいは平衡機能との関連の有無によって、「前庭性めまい」と「非前庭性めまい」に分けることができます。

前庭性めまい

前庭性めまいは、平衡機能に関連するめまいです。以下の2つに分けられます。

中枢性めまい

脳梗塞や脳内出血など脳の病気によって引き起こされるめまいです。

末梢性めまい(耳性めまい)

良性発作性頭位めまい症やメニエール病、突発性難聴に伴うめまいなど、主に内耳の異常によって起こるめまいです。

非前庭性めまい

非前庭性めまいは眼科疾患、内科疾患、精神科疾患、婦人科疾患(月経・妊娠・更年期)など幅広い病気と関連があります。さらに自律神経の乱れが誘発する場合があります。

めまいの症状は2タイプ

めまいの症状は、回転性めまい(真性めまい)と非回転性めまいの、2つのタイプに分けられます。

回転性めまい(真性めまい)

周囲や自分がぐるぐる回るように感じられるめまい。内耳の異常が原因の「末梢性めまい」にこのタイプが多いと言われています。

非回転性めまい

止まっているのに自分がフワフワ・クラクラと揺れているように感じるめまいで、脳の病気が原因の「中枢性めまい」に多くみられます。

さらに非回転性めまいは、「動揺性めまい」と「失神性めまい」に分類されます。

動揺性めまい

身体がフラフラする・宙に浮いたような、足が地につかないような感じのめまい。

失神性めまい

目の前が暗くなる・気が遠くなるような感じのめまい。

このようにめまいと言っても、原因・症状が多岐にわたり、さらに受診するべき科が異なるため、患者様がめまいの症状で処方箋を持参された際、私たち薬局の薬剤師はまるで事情聴取のように細かく、いつどんな時に、どんな感じでめまいを感じたのか聞き取ります。

なぜならば、大きな疾患が隠れている場合があり、早期発見・早期治療が、今後の生活に大きく影響するからです。

めまいと一緒につわりのような吐き気がある場合は?

めまいと一緒に吐き気が起こることもあります。

良性発作性頭位めまい症やメニエール病など、内耳の異常によって起こる「末梢性めまい(耳性めまい)」で吐き気がみられることもありますが、脳の病気により「中枢性めまい」でも吐き気や嘔吐を起こすことがあります。

めまいと吐き気だけでは、どちらのめまいか見分けることは難しく、「中枢性めまい」の場合は早期発見・治療が重要になるため、一度病院で相談すると安心できるでしょう。特に頭痛や手足のしびれなどを伴っている場合は、早急な受診が必要です。

更年期に起こるめまいの特徴

続いて、更年期女性にみられるめまいについてお話しします。

めまいの症状は簡易更年期指数(SMI)※ の項目にも入っており、更年期症状の一つです。

※簡略更年期指数(SMI):更年期の間に出現する症状を整理し、スコア化するツールの一つ。症状が日常生活においてどれほど支障をきたすか、さらに治療の効果がでているか判断するために用いられる。

一般的に更年期の女性が感じるめまいは「非前庭性めまい」が多いのですが、女性ホルモンの変動がメニエール病のような「抹消性めまい」の発症リスクを高めるとも言われています。1)

更年期症状としてのめまいは、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に低下することによって、自律神経のバランスが乱れて起こります。それに加え、加齢やストレス、疲労などがさらにめまいの症状を出やすくします。

冒頭に紹介した女性は、こうした女性ホルモンの変動が関連しためまいだったため、脳神経外科で出された薬を飲んでも飲まなくても状態が変わらなかったのかもしれません。

更年期のめまいはどれくらいで治る?

めまいは周りからはつらさが伝わりづらく、早くおさまってほしいと感じる更年期症状の一つです。

更年期症状は閉経後5年ほど経過するとエストロゲンが少ない状態に体が慣れて、症状は落ち着いていくと言われています。そのため女性ホルモンの変動が関連しているめまいの場合は、平均的な50歳前後で閉経したとすると、50代半ば頃におさまっていく可能性があると考えられます。

【3つの対処法】更年期のめまい

➀漢方

残念ながら、更年期症状のめまいで確立された治療法はありません。しかしめまいは漢方の得意分野です。

漢方ではめまいは「水毒」の症状の一つとされています。つまり体内の水分分布バランスが乱れていると考えます。高温多湿の日本、運動不足、筋肉量が少ない女性は、「水毒」タイプが多いと言われています。

更年期のめまいと言っても一種類ではなく、気力・体力が低下し慢性的なふらつきが起こる方、生理中に感じるめまいなど、パターンによって使用する漢方は異なります。漢方によるアプローチが気になる方は、お近くの病院や薬局で相談してみてくださいね。

②運動

自分でできるケアとして、余分な水分を体から出す工夫を日常生活に取り入れてみましょう。

水分摂取を控えるのではなく、体を温め、ウオーキングやスクワットなど、下半身の筋肉を増やし、血の巡りを良くする運動がおすすめ。

➂ツボ

日常生活で取り入れたいもうひとつのセルフケアは「ツボ」です。タイプごとに紹介します。

熱タイプ:乾燥しがちでやせてシワが多く、せっかちでイライラしやすい

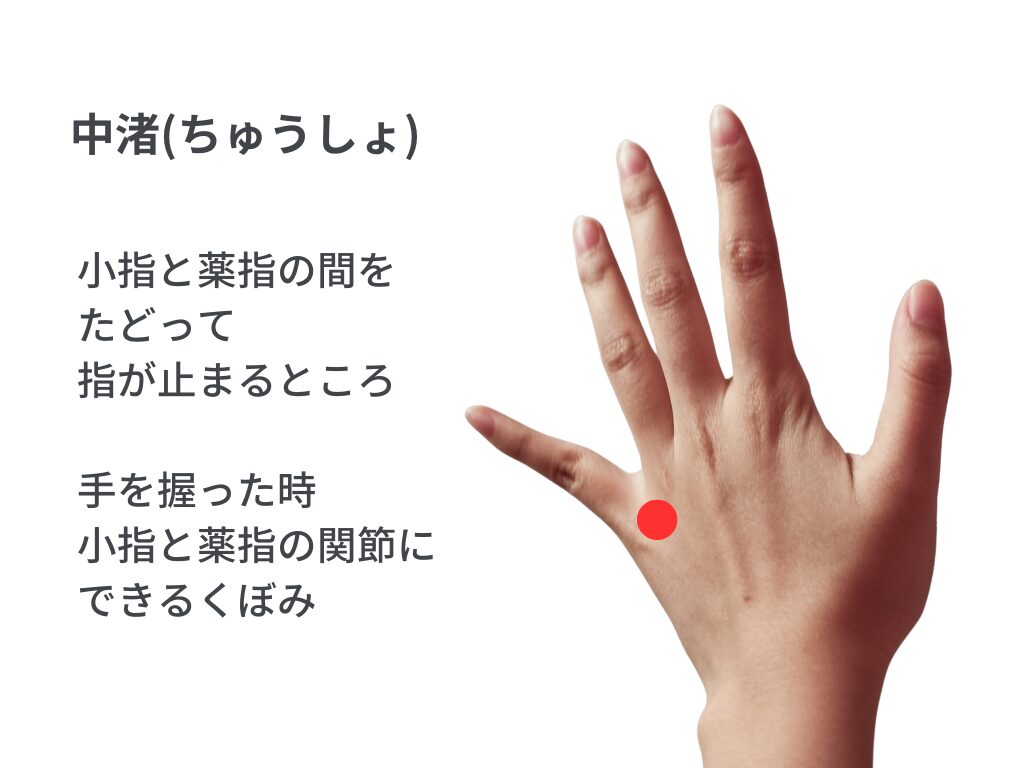

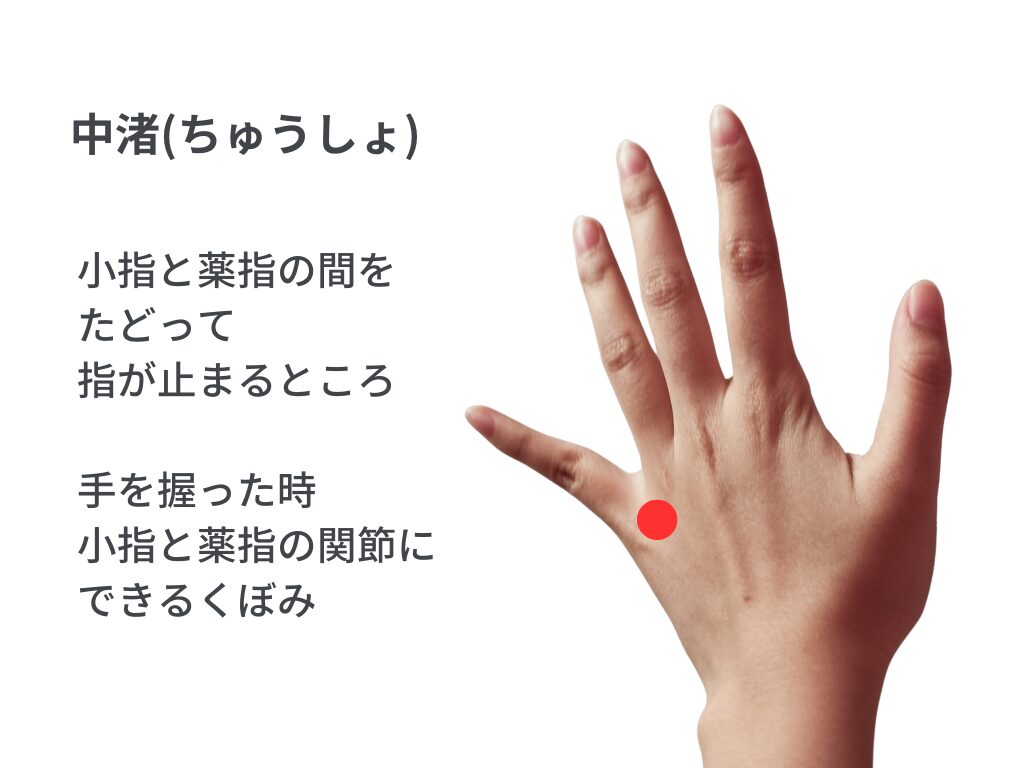

乾燥しがちでやせてシワが多く、せっかちでイライラしやすい熱タイプの方には、手の甲にある「中渚(ちゅうしょ)」を刺激してみましょう。

冷タイプ:冷えてむくみやすく、動きがにぶいイメージで、何かにつけて落ち込みやすい

冷えてむくみやすく、動きがにぶいイメージで、何かにつけて落ち込みやすい冷タイプの方には、「翳風(えいふう)」がおすすめです。

【更年期のめまい】何科で相談?

めまいの原因は、脳や耳の病気、女性ホルモンの減少などさまざまであることをお伝えしました。

原因がバラバラなため、めまいの相談をどこでしたらいいのか分からないという声も多く聞かれます。もしかかりつけがあれば、まずその病院で相談してみましょう。かかりつけがない場合は、耳鼻咽喉科での相談が一般的です。

更年期世代の女性で、ホットフラッシュや動悸など他の更年期症状を自覚している場合は、婦人科で相談してみてもよいでしょう。

一人で悩みを抱えずに、医療機関で相談し、めまいの改善に向けて一歩踏み出しましょう。

- Ogun OA, Büki B, Cohn ES, Janky KL, Lundberg YW. Menopause and benign paroxysmal positional vertigo. Menopause. 2014 Aug;21(8):886-9. ↩︎