女性のための鍼灸師が教える!精神神経系症状編〜うつ病〜あなたはどのタイプ?

「東洋医学の観点から更年期に向き合うシリーズ」の今回のテーマは、『うつ病』です。

更年期症状の大きな理由は、女性ホルモンの分泌低下に伴い体に様々な変化が出るから、ということが多く知られています。

しかしそれ以外にも、更年期世代の皆さんを取り巻く心理的な問題や社会的な問題も、理由として考えられます。

なぜなら更年期の年代の女性は、例えば子どもの進学や就職、結婚などによる母親としての役割の変化、夫との関係の変化、高齢の親の介護など、精神的なストレスが発生しやすい時期なのです。

働く女性においては、職場で責任ある立場や地位になり、より一層のストレスがのしかかっているというようなこともあるでしょう。

実はこのような環境や背景も、更年期のうつ病やうつ状態に深く関与すると考えられています。

本回でうつ病の基本的な知識と東洋医学的視点での考え方を学び、ツボ押しセルフケアを一つの解決方法として取り入れてみましょう。

精神神経系症状編 〜うつ病〜

うつ病とは、気分や気力の減退といった精神症状に加えて、食欲低下、不眠、疲労感などの身体症状を伴う心の病です。

国内の調査においても、うつ病やその他の心の病で通院している患者数は、人口の約2割と言われています。

しかしこの数は通院している人の数のため、実際にうつ病と診断されなくとも、うつ状態や気分が沈むといった症状に悩む方は、さらに多いことが予想されます。

3つのうつ病の種類

うつ病は、内因性、心因性、身体因性の3つに分類されます。

それぞれの特徴をこちらに解説していきましょう。

①内因性うつ病

何らかのうつ病になりやすい素因や性格があり、そこに精神的ストレスや過労などの身体ストレスが加わり発症します。

②心因性うつ病

挫折や苦悩、肉親の突然の死、人間関係のトラブル、病気や悩み、不安などの心理社会的要因により発症します。

③身体因性うつ病

脳血管障害など、身体の病気や薬の副作用などの身体的要因により発症します。

実際のうつ病は、一つの要因によるものではなく、通常は様々な要因が複合して起こります。

しかし、どの要因が一番強いかは個々のケースにより異なります。

仮面うつ病とは?

皆さんは、「仮面うつ病」という言葉を聞いたことありますか?

仮面うつ病とは、軽症のうつ病のことを指します。

仮面うつ病の方は、睡眠障害や、種々の疼痛、自律神経症状などがメインに現れます。

それは例えば、不眠が続く、疲労を感じやすい、頭痛、腰痛、食欲不振、腹部の不快感や便秘といった症状などを指します。

軽症のうつ病の方は身体症状を中心に感じ、抑うつ気分などの精神症状を感じていても自分自身の問題と捉え、頑張り続けてしまう傾向があります。

気力が低下している、集中力がない、といったことを強く感じる場合は、専門医への相談も一つの選択肢として入れつつ、セルフケアを取り入れてみてくださいね。

東洋医学でいう「うつ」

東洋医学では、「鬱証」とよび、感情や情動の変化などが、五臓の肝という気(体のパワー)を体中に巡らす機能を失調させ、気がうっ滞して起こります。

「鬱証」には、抑うつ気分、情緒不安定、胸が苦しい、疼痛、怒りっぽい、よく泣く、喉の詰まった感じがある、不眠などが含まれており、現代医学的にはうつ病だけでなく、神経症などが対応します。

あなたはどのタイプ?

「うつ」という症状に加え、その他の特徴などから、ご自身の体を評価していきましょう!

一つでもチェックが当てはまれば、そのタイプに該当します。タイプはどれか一つというわけではなく、いくつも当てはまる方もいるかもしれません。

①”怒りの強い” うつタイプ

□イライラしやすい

□よくため息をつく

□胸が苦しく感じる

□色々なところが痛む

□腹部の不快感や膨満感がある

②”思い悩む” うつタイプ

□情緒不安定

□悲しんだり泣いたりすることが多い

□あくびがよく出る

□不眠気味

□顔色が悪い

③”くよくよする” うつタイプ

□くよくよする

□臆病になる

□動悸がある

□物忘れをする

□食欲不振

①のタイプの特徴

精神的な緊張や情緒の変動(特にイライラや怒りが強い)により、五臓の肝の「気」を体中に巡らす動きが失調します。

「気」がうっ滞し、流れが滞ってしまうと感情のコントロールが難しくなり、種々の症状が現れます。

特にイライラや怒りっぽくなるといったことが多く出るタイプです。

②のタイプの特徴

悩みや心労を長期にわ立って感じることにより、体のエネルギーの「気」や栄養である「血」が不足して発症します。

②のタイプの段階ではまだ極端な症状は出ませんが、気分が上がりにくい、気力が出ないといった軽いうつの症状が出現します。

③のタイプの特徴

②のタイプがさらに進行した状態です。「気」や「血」が足りず②のタイプよりも強い症状が出ます。

ツボ押しでセルフケア!

あなたはどのタイプでしたか?

東洋医学では、出現している症状を一つの病気と断定するのではなく、様々なことを複合して考えていきます。

いくつも当てはまったため、自分の体の症状が悪いというわけではないので安心してください。

大切なのは、自分の体の症状を理解し適切な処置をしていくことです。

それでは、それぞれのタイプに良いツボをご紹介していきます。

ツボは、1回に5秒間程度2~3回、押しやすい指で痛気持ち良い程度に押しましょう!

目安は、毎日1回。習慣化していくのがベストなので、朝起きたらベットの中で、お風呂を出た後に、など時間を決めて押してみてください。

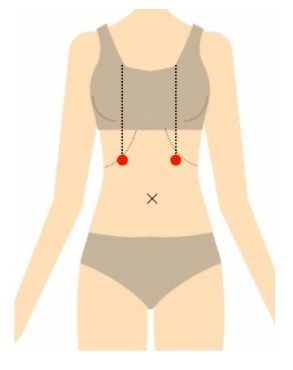

①のタイプの方

◇期門(きもん)

<位置>

乳頭のライン上で、肋骨の下縁。

<効果>

ストレス解消、胃の疲れや二日酔いなどに効果がある。

②のタイプの方

◇内関(ないかん)

<位置>

手首のしわから指3本分下がったところ。手首の2本の筋の間。

<効果>

精神安定のツボ。乗り物酔いや悪阻にも効果がある。

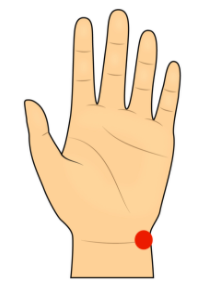

③のタイプの方

◇神門(しんもん)

<位置>

手首のシワの上。小指の付け根から手首の方へ下がった位置。

<効果>

心身のリラックス。精神の安定。

最後に

本回で「東洋医学の観点から更年期に向き合うシリーズ」は、終了となります。

これまで16回に渡り、更年期世代の方の種々のお悩みについて、東洋医学的な視点での考え方やセルフケアをお伝えさせていただきました。

皆さんの症状軽減に少しでもお役になっていれば、と思っています。

お読みいただき、ありがとうございました。

※出典

矢野忠(2012年)鍼灸療法技術ガイドⅡ 株式会社文光堂

横山尚久(2007年).更年期女性のうつ病の姿とジェンダー医学としての臨床的対応 日本女性の心身医学雑誌

12

256-260

※イラスト引用(上から順番に記載)

https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=1245444&word=下着姿の黒髪女性の全身イラスト

https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=1484769&word=手・説明用・肌色