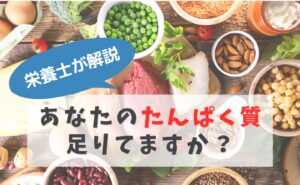

「なんとなく不調」はたんぱく質不足?40代からの心身を守る食生活

40代に入った頃から「なんとなくカラダがだるい」「疲れが抜けない」「気分が落ち込みやすい」……そんな不調を感じることはありませんか?

病院に行くほどではないけれど、以前とは違う自分に戸惑う。 それは、年齢によるホルモンバランスや代謝の変化だけでなく、日々の食事に潜む“栄養不足”、特にたんぱく質不足が関係しているかもしれません。

今回はそんな「なんとなく不調」の正体を紐解きながら、40代からのココロとカラダを守るための、無理なく続けられるたんぱく質生活について紹介します。

「なんとなく不調」が増える40代の背景にあるものとは?

40代になると「疲れやすい」「やる気が出ない」「肌や髪のツヤがなくなった」などの何となく不調を感じることが増えてきます。このような変化は、加齢にともなうホルモンの減少や代謝の低下が原因のひとつと言われています。

そのほかに、原因として見逃せないのが栄養不足、特にたんぱく質の不足です。加齢とともに、消化・吸収機能が衰え、食欲が減退することから、更年期世代の女性はたんぱく質が不足しがちと言われています。たんぱく質は筋肉や肌、髪、ホルモンの材料にもなるとても重要な栄養素です。毎日の食事で十分に摂取できていないと、体力や見た目の衰えを感じやすくなります。

【たんぱく質はカラダとココロの土台】不足するとどうなる?

たんぱく質の役割は本当にさまざま。筋肉、肌、髪の材料になるだけでなく、ホルモンや免疫細胞、神経伝達物質の材料にもなるまさに「カラダとココロの土台」です。

40代になると基礎代謝の低下やホルモンバランスの変化により、筋肉量が低下し始めると言われています。そのため筋肉の材料である、たんぱく質の必要量は増えていきます。

一方、加齢による消化吸収の低下のため、いままでと同じ量のたんぱく質を摂っても不足気味になってしまったり、食事量自体が減ってしまったりと、たんぱく質は不足しやすくなります。

- 疲れやすくなる

- 気分の落ち込み

- 肌や髪のハリの低下

- 免疫力の低下 など

たんぱく質が不足するとこのようにさまざまな不調があらわれやすくなります。体調や気分の不安定さを感じたら、日々のたんぱく質摂取を見直してみましょう。

更年期世代に取り入れやすい<たんぱく質生活>

「毎食しっかりたんぱく質を摂るなんて大変……」と感じる方も多いと思いますが、難しく考えずに、毎日の食事の中に、無理なくたんぱく質をちょい足ししてみましょう!

1食ごとにたんぱく質をプラス

まず基本として、食事は1日3回摂取するように心掛けて下さい。そうすることで、1日に必要なたんぱく質を摂取しやすくなります。特に朝食はたんぱく質が不足しがちなので、意識的にたんぱく質をプラスするようにしましょう。

おすすめのちょい足し食材

たんぱく質を毎食しっかり摂るには、手軽で続けやすいちょい足し食材を活用するのがおすすめです。

- 卵はゆで卵にしておく

- 納豆ごはんにしらすを加える

- 鶏むね肉はゆでたり蒸したりして作り置きをして、サラダのトッピングに

- 豆腐やツナ缶、チーズなどを手軽に加える

このような食材を常備しておくことで、食事のたびにたんぱく質をプラスしやすくなり、不調の予防に役立ちます。

たんぱく質の宝庫!コンビニ活用術

忙しい日や調理が難しいときには、コンビニを上手に活用するのもおすすめです。

●サラダチキンやゆで卵、ギリシャヨーグルト、豆腐バーなどは高たんぱくで手軽に摂れる優秀アイテム

●おにぎりを選ぶ時も鮭やツナにすることで、手軽にたんぱく質を摂取

●スープやサラダを選ぶ時には、鶏肉や豆製品が入っている商品を選ぶ

●チーズやミックスナッツをおやつにする

無理をせず手軽に続けられることが、40代・50代の栄養習慣を整えるカギとなります。

40代・50代にこそプロテインがおすすめ

たんぱく質を毎食意識しても、足りないと感じるときはプロテイン補助食品を取り入れるのも選択肢のひとつです。

最近は大豆や乳由来などさまざまなタイプのプロテインがあり、味も飲みやすく工夫されています。特に食が細くなる、朝食を抜きがち、外食中心などの方にとって、たんぱく質補給の保険として役立ちます。粉末タイプは牛乳や豆乳に溶かして飲むだけ、バータイプはおやつ代わりにもおすすめ。

無理なく取り入れて、毎日の栄養を底上げしましょう。

20年後の自分のために今日からスタート

今日からの積み重ねが、未来の健康を作ります。たんぱく質はその中でも特に大切な栄養素です。

とはいえ完璧を目指す必要はありません。例えば、週末にゆで卵やサラダチキン、豆腐のおかずを作り置きしておく、冷凍ストックに焼き魚や蒸し鶏を加えておくなどの工夫で、日々のたんぱく質摂取はぐっとラクになります。朝は納豆と卵、昼はチキンサラダ、夜は豆腐と魚料理。そんなちょっとした意識が、10年後、20年後の自分の元気を守ってくれます。まずは、出来ることからたんぱく質生活を始めてみましょう。

出典

日本人の食事摂取基準(2025年版)

文部科学省「食品成分データベース」https://fooddb.mext.go.jp/search.html