更年期から若い世代まで?意外と多い「薄毛で悩む女性」の話

薄毛で悩む女性は意外と多い

「意外とね、薄毛で悩んでいる女性が多いんだよ」

新卒で入社した化粧品会社の研究開発員時代、市場動向のため伺ったお得意様の美容院オーナー様の言葉です。

また大阪の下町の薬局で働いていた時、

「ちょっとあんた見てよ。ほらここ!私の髪の毛、えらい薄くなってきたから、旦那の育毛剤使っていいかな」

と言いながら、お薬の説明をしている時にいきなりご自身の頭頂部を私の目の前に差し出してきた60代前半の女性がいました。

実は当時の私は毛量が多く、女性が薄毛で悩むことは想像もつきませんでした。

しかし歳を重ねるにつれて、髪を束ねた時に一束が細くなったと感じるようになってきました。

このように感じるのは、髪の毛が細くなってきたり、髪が伸びるのが遅くなったなど理由があります。その結果、女性も男性同様に年々髪が薄くなったと感じるのです。

髪の毛についての基礎知識

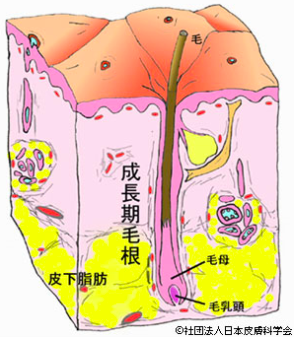

人の髪の毛は、一般的に10万本あると言われています。髪の毛は、髪の元となる毛母細胞が毛乳頭からの指示で分裂・増殖し、角化※したものです。皮膚表面の毛穴から出てくるまでに、硬く丈夫な毛に変化します。

※角化:細胞が分裂し一番上に到達して自然とはがれおちていく状態。ターンオーバーともいわれます

髪の毛は死んだ細胞ですが、毛母細胞が活発に分裂・増殖することによって押し出されるように伸びていきます。

また毛根は胎児の時に作られ、その数は生まれてから基本的に一生変わりません。

エストロゲンと髪の毛について

40代をむかえた女性はエストロゲンの減少が始まり、それに伴って頭皮が痩せて薄くなってきます。

瘦せた頭皮は、表面が歪んだ状態となります。毛根はその歪んだ頭皮にあるため、そこから生える髪の毛は押し出されるように変形して生え、うねりやすくなり、ハリ・コシのない状態になります。

またエストロゲンには毛の成長期を持続させ、成長期にある毛を増やす働きもあるので、更年期以降に髪が薄くなったと感じる女性が多くなるのはこのためです。

女性の薄毛について

冒頭でお話したように、薄毛で悩む女性は医療現場でも多くみられます。

日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017版」1では初めて女性の薄毛について定義されました。

「女性では男性と異なり、頭頂部の比較的広い範囲の頭髪が薄くなるパターンとして観察される。

発症時期についても男性とは異なり、更年期に多発するようになる。

また男性ホルモン依存性では病態が説明できない場合も有り、現在では男性型脱毛症より「女性型脱毛症(female pattern hair loss)」という病名を用いることが国際的にも多くなってきている。

以上のような病態の違いを考慮して、今回の診療ガイドラインでは病名として女性型脱毛症を用いることとした。」(引用文そのまま)

女性の薄毛のタイプとは?

男性のように額から薄くなるのではなく、女性には女性のスタイルがあります。

一般的に脱毛の種類は以下のように分類することができます。

- AGA (男性型脱毛症)

- FAGA(女性男性型脱毛症)

- 休止期脱毛症(急性休止期脱毛・慢性びまん性休止期脱毛・慢性休止期脱毛)

- 分娩後脱毛症

- 円形脱毛症

- 脂漏性脱毛症

- 牽引性脱毛症・圧迫性脱毛症

- 薬剤性脱毛症

※日本皮膚科学会ガイドライン 男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版

1.AGA(男性型脱毛)

遺伝的素因と男性ホルモンである「テストステロン」が「5αリダクターゼ」という還元酵素の働きによって、「ジヒドロテストステロン(DHT)」というより強い作用を持つ男性ホルモンに変換されます。

このジヒドロテストステロンの作用によって、髪の成長期が短くなり、産毛化し、毛量の成長期が短縮するのがAGA(男性型脱毛症)です。

2.FAGA(女性男性型脱毛症)

更年期以降に多く見られるようになります。女性ホルモンと男性ホルモンのバランスが崩れることが原因と言われています。

50歳前後に閉経を迎えた女性は、副腎から分泌される男性ホルモンの影響を強く受けて、男性の脱毛と似たような症状が起こります。

ただし、女性の場合は男性のように特定の部分だけ薄くなるのではなく、頭頂部の比較的広い範囲の頭髪が薄くなり、薄毛が少しずつ進行します。このことより、AGA(男性型脱毛症)と区別されています。

さらに薄くなる範囲別に3タイプに分けられています。

- ルードウィッグ型:頭頂部から後頭部の範囲が薄くなっていくタイプ

- クリスマスツリー型:生え際から頭頂部の中心がクリスマスツリーのように広がっていくタイプ

- ハミルトン型:男性のように生え際が薄くなっていくタイプ

これらの中で一番多く見られるのがルードウイッグ型です。

3.休止期脱毛症

髪が抜けた後に次の毛が生えるまでの期間が長くなり、本数自体が減少することで薄い部分が広がっている状態です。

原因は以下のようなことが考えられています。

- 女性ホルモンの減少

- 栄養バランスの乱れ

- ストレス

- 過度なダイエット

- 頭皮のトラブル

若い世代でもみられる薄毛の悩み

薬局には、薄毛で悩み皮膚科を受診している若い女性が処方箋を持参されます。

原因は様々ですが、その多くはストレスによる、エストロゲン分泌の減少です。

先ほども話しましたように、エストロゲンは毛の成長期を持続させ、成長期にある毛を増やすため、ストレスによるエストロゲンの減少は、ダイレクトに薄毛進行させることがあります。

またストレスがあると不眠がちになります。成長ホルモンは睡眠中に最も分泌されるため、日頃から不眠がちであると、成長ホルモンの分泌が低下し、髪の成長も滞っていきます。

以上のように、直接的ではなくとも、ストレスは髪にとっても大敵です。

また貧血や急激なダイエットも髪の成長に影響を及ぼします。

膠原病や甲状腺機能障害、抗がん剤治療を受けている方の中にも薄毛に悩まれる方がいます。

健やかな髪を保つために自分でできること

いつも同じ話になってしまいますが、日頃から「食事」「睡眠」「運動」「ストレス」の4つの基本を意識してすごして頂きたいものです。

漢方薬の基本的な考えである学術の中医学の世界では、「髪は 血の余り、腎の華」と言われています。

体内の「血」と「腎精」(生命エネルギーの源)が十分にあれば、髪が健やかに育つと考えられるからです。

また「血」を生む源となる「気」(生きていく上で必要なすべてのエネルギー)を充実させることも大切です。

このように漢方では、元気な髪は体の中から作られると考えられています。

意識して摂りたい薬膳メニュー

豊かで健やかな髪の毛を保つために意識して摂りたい薬膳の食材を、目的別にご紹介します。

- 毛髪を育てる:肉類、黒ごま、くるみ、セロリなど

- 「血」「気」を養う:ほうれん草、にんじん、じゃがいも、きのこ類、大豆、卵、きくらげ、干しぶどう、落花生、なつめ、栗、キャベツなど

- 「腎精」を養う:くるみ、松の実、黒ごま、黒豆、黒きくらげ、山芋、えび、うなぎ、羊肉、牛肉など

薬膳というと生薬くさいイメージがあるかもしれませんが、意外と普段から食べている食材が多いのです。

外食やコンビニエンスストアでお弁当を選ぶ時に、意識してみてくださいね。

毎日少しずつ意識していれば、いつの間にか健やかな髪を保つことができますよ。

参考資料