女性のための鍼灸師が教える!〜耳鳴り編〜あなたはどのタイプ?

「東洋医学の観点から更年期に向き合うシリーズ」、今回のテーマは、『耳鳴り』です。

耳鳴りとは、「外からの音刺激がなくても自覚的に感じる音感覚」を言います。

高いキーンという音が気になり疲れていてもゆっくり休めない、ザーっという音がずっと耳について集中できない、など日常生活に支障を感じている人は多いのではないでしょうか。

耳鳴りの原因を理解し、東洋医学的視点でのセルフケアを学んでいきましょう。

精神神経症状編 ~耳鳴り~

耳鳴りは、自覚的耳鳴りと他覚的耳鳴りに分かれます。

自覚的耳鳴りの場合、本人のみが聞こえる音になります。音が耳の中で伝達される過程で、神経の興奮が起こり過剰に音を聞き取ってしまったり、耳垢が鼓膜に接している音を耳鳴りと感じてしまう、といったことが挙げられます。これが、耳鳴り症状の中では一番多いと言われています。

他覚的耳鳴りの場合、血管の拍動などを耳鳴りとして聞き取っており、自分以外の人でも音として認識できます。

自覚的、他覚的耳鳴りは耳の中での音ですが、人によっては頭蓋内の中心や側頭部で音を感じることもあるようです。

また、音の性質によって原因は以下の2つに分類されます。

①低音性耳鳴り

②高音性耳鳴り

①は、低い音の耳鳴りのことで、耳に関する疾患が関わっていることが多いです。

例として、中耳炎、メニエール病、聴神経腫瘍などがあります。

②は、高い音の耳鳴りのことで、耳以外の全身性の疾患が関わっていることが多いです。

例として、代謝障害、栄養障害、甲状腺機能亢進などがあります。

これ以外にも、更年期障害、肉体疲労、心因性など様々な原因があるとされていますが、原因がわからないものも多くあります。

このように、耳鳴りは単独で生じることもありますが、何かの疾患が原因のことも多いため、まずは一度専門医を受診することをお勧めします。その際に、自分の聞こえてる音の種類、タイミング、大きさなどを把握しておくことが重要となります。

東洋医学でいう「耳鳴り」とは?

「耳鳴り」は、東洋医学において「耳聾(じろう)」の軽症とみなされています。

耳聾は、難聴のことをさします。つまり、耳鳴りは難聴の軽症な状態であり、酷くなると難聴へと移行すると考えられています。耳鳴りの原因は耳の疾患と思われがちですが、東洋医学では内臓の問題も関わっていることが多いとされています。

あなたはどのタイプ?

耳鳴りという症状に加え、その他の特徴などから、ご自身の体を評価していきましょう!

一つでもチェックが当てはまれば、そのタイプに該当します。タイプはどれか一つというわけではなく、いくつも当てはまる方もいるかもしれません。

①”消耗の激しい”耳鳴りタイプ

□動作が遅いと言われる

□腰や膝が痛い

□無気力

□のぼせやすい

□集中力が低い

②”感情の起伏がある” 耳鳴りタイプ

□肩こりがある

□イライラすることが増えた

□胸やお腹の張りがある

□頻尿である

□便秘と下痢を繰り返す

③”暴飲暴食” 耳鳴りタイプ

□脂っこい食事が多い

□飲酒量が多い

□全身倦怠感を感じることがある

□頭が重く感じる

□眠気がある

④”元気がない” 耳鳴りタイプ

□息切れしやすい

□疲れやすい

□顔は白く艶がない

□不眠である

□めまいがある

①のタイプは、加齢や過度な活動により、生命エネルギーを司どる「腎」の機能が低下しています。腎機能の低下=加齢による症状です。そのため、髪の毛が抜ける、視力が落ちるなどの症状も現れます。その一つとして耳鳴り症状が引き起こされるのです。

②のタイプは、過度なストレスや怒りが頭の方に熱症状をもたらしている状態です。耳鳴り症状もその一つとなります。

③のタイプは、脂っこい食事やアルコールを多飲していることが引き金となり、消化機能が低下しています。そのため、必要ない水分等を体外へ流すことができず停滞して、耳鳴り症状を引き起こします。

④のタイプは、元々の消化機能が弱い体質、または過度に疲労することが多く、体中のエネルギーである「気」や栄養である「血」が足りず、耳鳴り症状を引き起こします。

ツボ押しでセルフケア!

あなたはどのタイプでしたか?

東洋医学では、出現している症状を一つの病気と断定するのではなく、様々なことを複合して考えていきます。いくつも当てはまったため、自分の体の症状が悪いというわけではないので安心してください。大切なのは、自分の体の症状を理解し適切な処置をしていくことです。

それでは、それぞれのタイプに良いツボをご紹介していきます。

ツボは、1回に5秒間程度2~3回、押しやすい指で痛気持ち良い程度に押しましょう!

目安は、毎日1回。習慣化していくのがベストなので、朝起きたらベットの中で、お風呂を出た後に、など時間を決めて押してみてください。

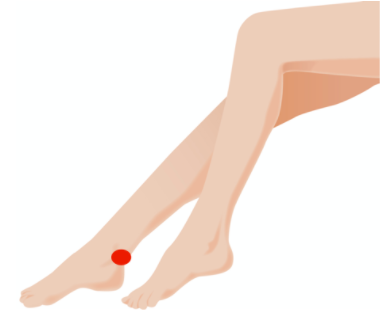

①のタイプの方

◇太谿(たいけい)

<位置>

内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ。

<効果>

老化や免疫力にも効果がある。泌尿器系や婦人科系の疾患に良い。

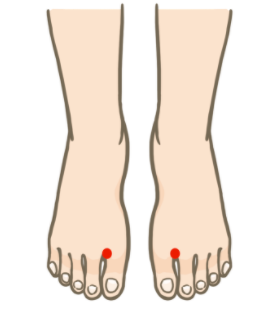

②のタイプの方

◇行間(こうかん)

<位置>

足の親指と人差し指の間の水かき部分。

<効果>

ストレスの解消に良い。頭痛や不眠への効果もある。

③のタイプの方

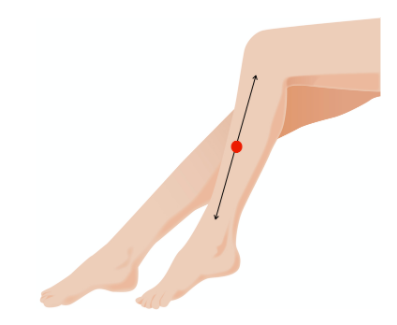

◇豊隆(ほうりゅう)

<位置>

すねの骨のちょうど真ん中。(膝のお皿の下と足首を結んだ線の真ん中。)

<効果>

胃腸の働きを整える。むくみや便秘などにも効果がある。

④のタイプの方

◇太白(たいはく)

<位置>

親指の内側。親指の付け根の骨の出っ張りのかかと側。

<効果>

胃腸機能の回復。

耳鳴りについては、耳周りのツボもよく使われます。

上記のツボに加えて、耳周辺のツボも一緒に押すとより効果的です。

◇耳門(じもん)、聴宮(ちょうきゅう)、聴会(ちょうえ)

※ツボ名は、上から順に記載。

<位置>

耳の前に3つ並んでいる。

<刺激方法>

人差し指の腹で、耳の前を3つのツボすべてを一気に押すように刺激しましょう!

※出典

矢野忠(2014年)レディース鍼灸 医歯薬出版株式会社

中医学基礎理論

http://www.hal.msn.to/bensho_ronji/ben121.html

※イラスト引用(上から順番に記載)

https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=807136&word=脚%2C美脚%2Cエステ

https://www.kango-roo.com/ki/image_141/

https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=249358&word=ボディパーツ(耳)&searchId=3852383073